2024 MVP CAMP 운영진 모집

2024 MVP CAMP 리더 및 운영진 모집

2024 MVP CAMP 리더 및 운영진 모집

📍 공동체 리더교육?

: 선발된 리더들이 다양한 강의와 교육 소그룹 활동을 통해 리더로서의 자질을 갖출 수 있도록 돕는 교육 프로그램입니다.

📍 MVP CAMP?

: 공동체 리더교육을 통해 얻게 된 리더의 자질을 선보일 수 있는 실습의 시간! 2025 신입생들과 함께하며 리더로서 신입생의 학교생활 적응에 도움을 줄 수 있는 특별한 기회의 시간!

✅ 모집일정

– 네이버폼 지원기간: 2024년 9월 30일(월)까지

– 면접(대면): 2024. 10. 1(화) ~ 10(목)

– 최종 합격 발표: 2024. 10. 14(월)

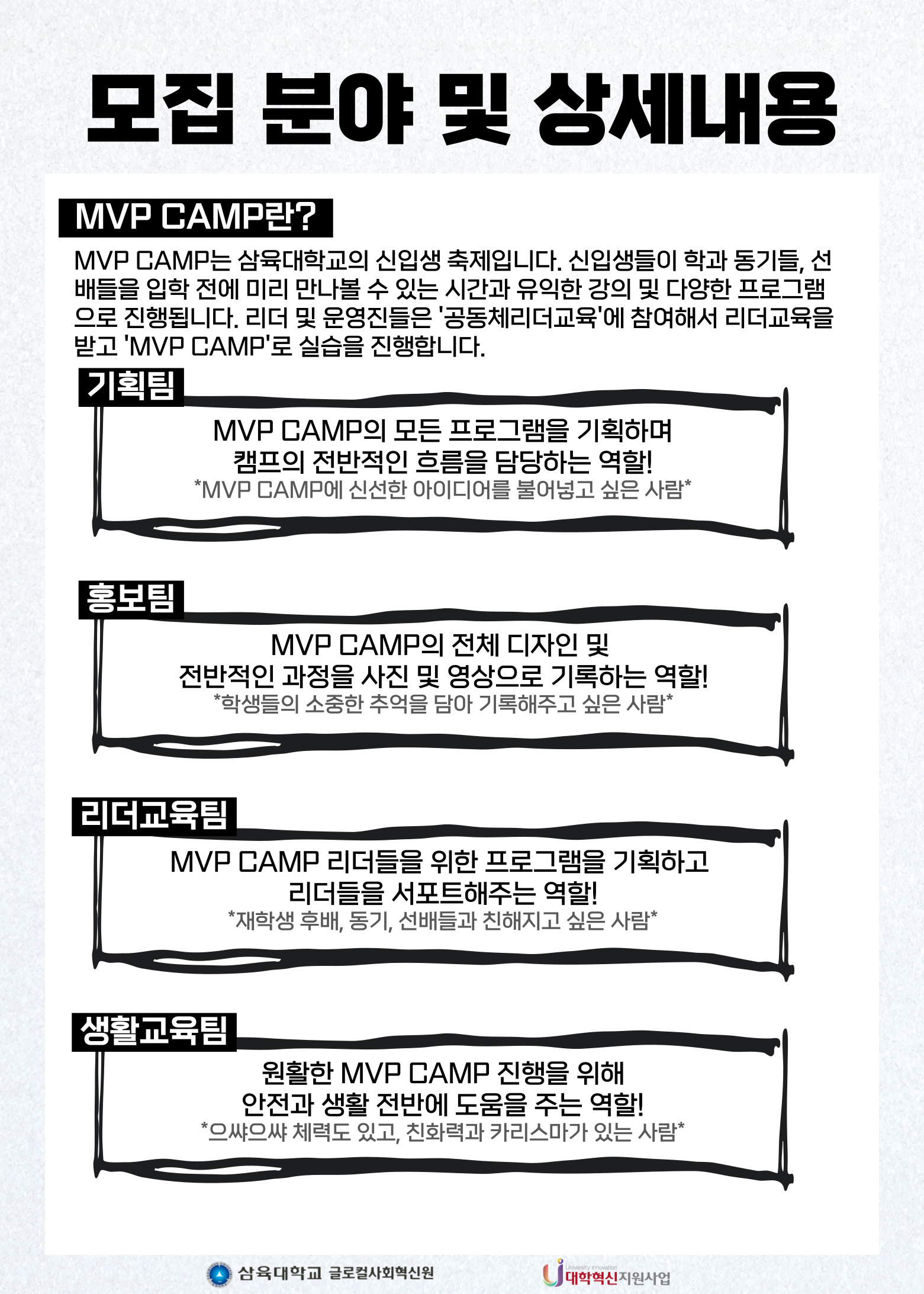

✅ 지원분야

– 기획팀: 7명

– 홍보팀: 4명

– 리더교육팀: 4명

– 생활교육팀: 20명

(※리더는 추후에 다시 공지하겠습니다. 리더 제외한 운영진 먼저 모집합니다!)

✅ 지원자격

– 재학생 (휴학생 불가)

✅ 교육일정

| 일정 | 내용 | 비고 |

| 2024년 11월 중 | 사전리더교육 | 3차시 진행 |

| 2025년 1월 13일~ | 캠프 준비 | 운영진 숙박 |

| 2025년 2월 3~7일 | 1차 공동체리더교육 | 운영진 및 리더 숙박 |

| 2025년 2월 10~17일 | 2차 공동체리더교육 | 운영진 및 리더 숙박 |

| 2025년 2월 18~20일 | 1차 MVP CAMP | 운영진, 리더, 신입생 숙박 |

| 2025년 2월 24~26일 | 2차 MVP CAMP | 운영진, 리더, 신입생 숙박 |

- 본 교육 일정에 빠짐없이 참여 가능 한 경우 지원(부득이한 경우 제외)

- 사전리더교육에 운영진 참여 필수

- 기획팀은 선발 즉시 학기 중에 모여서 기획회의 예정(회의 일정은 팀 내부 조율 후 결정)

✅ 지원방법

– 네이버폼으로 지원서 작성: https://naver.me/5Djk9DKl

✅ 혜택

– 25학번 신입생을 제일 먼저 볼 수 있는 기회

– 인싸가능(학교에 아는 사람이 많아질 수 있습니다)

– 소정의 장학금 지급

– 학교생활의 새로운 추억생성

– 글로컬시대에 걸맞는 리더교육 제공

✅ 문의

글로컬사회혁신원 리더십센터

Tel. 02)3399-3077